女性が父の衝撃 最高裁判決を考える(後)

松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵

最新記事 by 松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵 (全て見る)

- 24年後もサバイバー 中島瑞果(2)生き残るために - 2026年2月11日

- 24年後もサバイバー 中島瑞果(1)PTA会長”みずっち” - 2026年2月8日

- 文化人放送局が認否保留 著作権侵害訴訟始まる - 2026年1月25日

女性を父と認めた衝撃の21日の最高裁第2小法廷の判決の考察に関する後編をお届けする。裁判所の審判を通じて女性になった元男性に対し、別の裁判所が父親として認知しなさいとする判決は一見、矛盾しているように思えるが、過去の同種の判例や日本の法令からすれば、それなりに筋は通っている。その点を考察していく。

◾️日本の父親の決定方法

今回の最高裁判決(以下、本件判決)に触れる前に、日本の父母の決定の方法を確認しておく。民法自体が100年以上前に制定された法律であることから、現在の生殖補助技術や性別変更の医療などについては全く想定していない。母親の決定方法は極めてシンプルで、母子関係は分娩の事実で決定される。

現代では代理懐胎、代理出産が行われているが、民法制定当時の発想には変わりはなく、代理出産の場合にも「その出産をした女性をその子の母とする。」と関連法規に明文化されている(生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律9条)。

一方、父親の決定は基本的には女性が出産した時に婚姻関係にあった男性が父親となる。いわゆる嫡出推定(民法772条1項)という法律上の推定が働く。女性の夫が、実際に生まれた子の生物学的な父親でない場合でも当該夫は父親となるが、反証によってその推定を覆すことができる。それが嫡出否認(民法774条以下)の制度である。

表1は父子関係の確定の方法を示したものであるが、嫡出推定は①のパターンである。もっとも妻が懐胎時に夫が刑務所等に収監されている、夫婦の実態がなく懐胎することはあり得ないなどの事情があれば、生まれた子には嫡出推定が及ばない。いわゆる「推定を受けない嫡出子」(②のパターン)である。

これに対して、嫡出推定が及ばず父子関係が認められない場合に、子が父子関係の創設を裁判で求めるのが裁判認知(民法787条、人事訴訟法2条2号)(③)。「認知請求が認められるためには、父子間に自然的血縁関係が存在することが立証されなければならない。」(民法Ⅳ 親族・相続 第3版 前田陽一ら 有斐閣 p137)。今はその立証はDNA鑑定で容易に、精緻に可能である。

◾️問題を複雑化する2つの判例

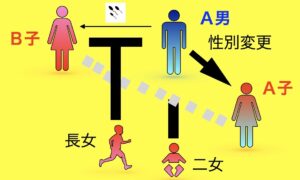

本件判決は⑧であるが、もともとは長女と二女が生物学的な父親(前編の表記に従いA男=A子とする)に認知を求める裁判であった。父子間に自然的血縁関係が存在しているのであるから、③の裁判認知の例として父子関係を認めても不思議はない。その考えからすれば、本件判決(⑧)は③の延長線上にあると言っていい。

ところが、そう簡単にはいかない。以下の2つの判例の存在が考えを複雑にする。

④最高裁決定平成25年12月10日:父子間に自然的血縁関係は存在しないが、父子関係を認めた。

⑤最高裁判決平成18年9月4日:父子間に自然的血縁関係は存在するが、父子関係を認めなかった。

④は性同一性障害の女性が「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下、特例法)に基づき男性に性別を変更し、その後、女性と結婚。AID(非配偶者間人工授精)により、第三者の精子を利用して婚姻の相手の女性が出産したもので、男性としての生殖能力のない夫であっても嫡出推定が及ぶとして父子関係を認めた。

これは議論を呼ぶ判決となった。5人の裁判官のうち2人が反対している。②の判決は夫が刑務所に収監されているなどで子供をつくれない状況にあることが明らかな場合には嫡出推定が及ばないから、この件でもそのように処理すべきと考えるのは当然であろう。

血が繋がっていないのに父子と認め(④)、本件のように血が繋がっている場合に父子関係を認めないとなれば、多くの人は、父子関係の形成には生物学的な要素は重要ではなく、社会的な要素で決定されると考えるようになる。そのことが混乱を招かないか、不安に感じる人は少なくないと思う。その点から、父子関係を認めない本件に関する東京高裁判決(以下、原審判決)は受け入れ難い。

◾️死後生殖と本件の関連性

⑤はいわゆる死後生殖の事案で、早逝した夫の凍結保存した精子を使って元妻が出産した。こちらは父と呼べる男性と子との間に自然的血縁関係は認められる。とはいえ、民法がこうした例を想定していなかったのは明らか。血は繋がっているが、死んだ父は子の親権者になれず、扶養もできず、子は相続の対象にもならない。「死後懐胎子と死亡した父の関係は、上記法制が定める法律上の親子関係における基本的な法律関係が生ずる余地のないもの」(同判決から)として、死後認知の訴えを認めなかった。

原審判決(⑦)は死後生殖の判決と似た部分がある。⑤は妻が懐胎した時点で既に夫は亡く、懐胎時の夫の性別を論ずるまでもなく、死者の子を自然懐胎することなどあり得ない。⑦は妻の懐胎時の夫の性別は女性であり、特例法により生殖機能を失っていることも加味して、やはり自然懐胎することはない。

懐胎の時点で⑤の死者も、⑦の元男性現女性も、裁判認知で父とされる立場にはないという理由で父子関係を認めないという理屈。それで行けば、A男が女性に性別変更する前に懐胎した長女に関しては、懐胎時に男性であって父とされる立場にあるから、請求を認容できる。東京高裁の考えは概ね、このようなものがベースになっていると言っていい。

「もっとも、被控訴人(筆者註・A男)は、控訴人二女の出生時において、本件審判により、民法の規定の適用において法律上の性別が『女性』に変更されていたもので、民法787条の『父』であるとは認められないから…生物学的な父子関係が認められるとしても、控訴人二女が、その出生時において、同条に基づいて被控訴人に対する認知請求権(形成権利)を行使し得る法的地位を取得したものであるとは認められない。」(原審判決から)

こうすると、長女の請求が認容されたのは説明がつく。長女の出生時には、A男の法律上の性別は男性であったから、民法787条の父と認められるのである。

◾️未成年の子の福祉

長女の請求が認められたことで、上告されたのは二女の敗訴部分のみとなった。A男は2人の子を認知したかったのであるから、原審が長女に関して父子関係を認めてくれたら上告する理由はない。

最高裁では⑤の死後生殖との違いが問題となっているように思う。死後生殖の場合は「死んだ父親は子の親権者になれず、扶養もできず、子は相続の対象にもならない。」(原審判決)のは自明で、子の福祉の観点から看過できない。

ところが、本件では父親は女性になっても生きているから親権者になれ、扶養もできる。父子関係を認めれば相続もできる。⑤の死後生殖では問題となった子の福祉の部分はほとんど解消が可能。

そもそも特例法は性別変更の場合に、現に未成年の子がいないことを要件としている。これは未成年の子の福祉に関する配慮に基づくものと言える。そうであるなら「法的性別が女性であることを理由に、未成年の子が血縁上の父子関係がある人に認知を求められないとすると、子の福祉に反し、看過しがたい。むしろ成年の子の場合も、法律上の父は法的性別が男性とは限られないことをも明らかにするものと言える。」(朝日新聞DIGITAL・【判決要旨】性別変更の女性を「父」と認定 最高裁の判断理由とは)。

こうしてみると、高裁から逆転判決は十分にあり得たと言える。おそらく弁護士もそうした部分を論理的に組み立てて周到に用意してきたのであろう。

◾️混乱の元凶はどこに

これも時代の流れか、女性の父親が誕生することは止むを得ないことなのかもしれない。そもそも血縁的な繋がりはあるため、嫡出推定よりはよほど科学的な決定システム。

明治の頃とは異なり、科学の力で正確に親子の判定が可能な時代、嫡出推定も結構であるが、生物学的な検査をより重視した方がいいように思う。死後生殖のような社会に混乱を招き、子の福祉を軽視する方法は排除し、性別変更の女性を父親とするのも可能な限り、やめた方がいい。

混乱の元を辿れば、法律上の父子関係と、生物学的な父子関係の2つの基準があるからで、ここを統一的に運用する方向に舵を切ってはいかがかと思う。

(おわり)

(前編に戻る)

生物学的異常? 敵の新攻撃ポイント バベルの塔

A男の性自認は女性であり、かつ伴侶は女性、つまりレズ

トランスレズ?(私の造語)

T → 性同一性障害とは男性であるのに性自認が女性である又その逆という理解が一般的であろう。

Tは障害である、それにLとGが内包されているのならばLGもやはり障害なのでは?との素人の推論も浮かぶ。

男性脳、女性脳の相違の研究は進捗し、その相違がさらに明確になったとのこと(ソースは割愛→米国の大学)

この研究により性同一性障害が脳の器質的疾患である事が明確になりつつあり、さらに同性愛も同じく疾患であることが明確になる可能性が有ると(さらなる研究の進捗を望む)

だがすでに同性愛が生物学的異常であるか否かはどうでもよいスーテジにあると言ってよい。(闘いの攻防において)

同性愛が生物学的異常ではファシスト共はこまるのだ。

同性婚は否定される、よって同性に性的指向(以前は嗜好)を持つ者の事と主張する。

同性婚を制度として確立し現結婚制度と組込むこと(自動的)により既成秩序を破壊戦とする目的に亀裂が入る。(この目的はファシスト共が明確に主張している。ソース割愛)

新攻撃ポイント、事実婚

札幌高裁が同性愛パートナーへ犯罪被害者給付金を付与しないのは違法との判決をだした、本来の対象は夫婦、親族(同性婚を認めないことは違憲判決も)

これにより同性愛事実婚へ様々な権利(金も)が付与されて行くことになる。

又岡山家裁津山支部において、手術なしでも性別変更を認める判決が出ている。

これにより単に性自認を主張することのみで性別変更が可能となる。

アリの一穴ではなくに穴があけられた、、

ファシスト共は着々と駒を進めているのだ。

何回もコメントした団塊の世代、日本女子大の極左、今やフェミニスト界の重鎮ばあさん! 同性婚は必ず実現させる~~!と、ばあさんの笑い声が聞こえる感、、

バベルの塔

バベルの塔はキリスト教旧約聖書に出て来る、人が神に近づこうとして築きあげる(未完成、より高見へと)塔のことである。神の怒りをかい破戒される。

テクノロジーの発展がもたらす神の領域へ入り込む、入り込もうとする人の行為、

子宮移植の記事へコメントしようと思ったが同じくである。

今般の事をどう理解するか?

普遍的価値観を超えての現象、まさに普遍的価値観の破壊である。それを許容することはファシストではない者には困難である。

今まで論戦して来たLGBT,同性婚派の主張。

お前の考えが古いんだよ、日本の法律が遅れているのだ、世界はLGBT,同性婚を認めつつあるのだよ!と ←これ論理の体をなしていない。

この問題はロシア、ウクライナ侵攻、イスラエル、パレスチナ問題に脈楽があるのである

プーチン大統領はLGBTを認めない旨の発言をしている。

最近メシア主義へも触れている。

御返信は不要です。