保険適用化前提発言に座長も苦笑 検討会再開

松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵

最新記事 by 松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵 (全て見る)

- 24年後もサバイバー 中島瑞果(2)生き残るために - 2026年2月11日

- 24年後もサバイバー 中島瑞果(1)PTA会長”みずっち” - 2026年2月8日

- 文化人放送局が認否保留 著作権侵害訴訟始まる - 2026年1月25日

厚労省が主催する第7回「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」が5日、都内で行われた。これまでの議論を踏まえた検討の方向性などについて構成員や参考人が意見を出し合ったが、分娩費用の保険適用化の推進を前提とした発言に座長の田邊國昭氏が思わず苦笑いするシーンがあった。厚労省の資料にはない事実を前提とした発言は、保険適用化を推し進めたい勢力の意図的な解釈とも受け取れる。

◾️極めて重要な意味を持つ検討会

昨年末(2024年12月11日)の第6回に行われて以来、およそ2か月ぶりに開催された検討会は予定の120分を大幅に下回る70分で終了した。しかし、今後の運営を考えていく上では極めて重要な意味を持つ会となった。

この日の最大の”見せ場”は、これまで分娩費用の保険適用化を主張し続けた日本労働組合総連合会(連合、芳野友子会長)の松野奈津子生活福祉局次長の意見の場であった。

検討会事務局(厚労省)が「これまでの議論を踏まえた検討の方向性について」という資料の説明を行った後に、保険適用化の最大の推進者である健康保険組合連合会(宮永俊一会長)の佐野雅宏会長代理が発言し、続いて松野氏がマイクを握った。

「連合の松野です。ご説明ありがとうございました。今後の検討・対応の方向性については、保険適用に向けて議論を進めていくものとして異論はございません。」

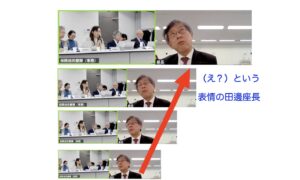

ここまで言い終わった時に、検討会を中継する画面内で、田邊座長が目を閉じて左上方を見る反応を見せた。画面を見る限り、(何で?)(どうしてそうなるの?)といったリアクションのように見えた(写真①参照)。

田邊座長の心中は想像するしかないが、通常の判断力を有する人間であれば松野氏の発言に疑問を感じるはず。それは厚労省が発表した資料で、同構成員が指摘した部分からは『保険適用に向けて議論を進めていく』ということなど全く触れていなかったからである。

◾️明らかにされた方向性

前回第6回の検討会ではこれまでに出された意見をまとめて論点整理のような形の資料が出されたが、今回第7回では、それらの意見に基づき、今後検討会内部でどのように検討していくかが明らかにされていた。

資料は一般にも公開されている。その3ページに「出産に関する支援等について」という項目があり、「検討・対応の方向性」が明確に示されている。5点が指摘されており、要約すると以下のようになる。便宜的に番号を付した。

①出産育児一時金の支給額の引き上げ後も、出産費用が上昇している現状から、出産に係る平均的な標準費用を全て賄えるとの基本的な考えの下、具体的な支援策の在り方を検討

②保険適用を含む負担軽減策が地域の周産期医療の確保に影響を与えないことが検討の前提

③検討にあたり、医療提供の実態、費用構造を踏まえた議論を実施

④分娩に伴う診療・ケアやサービスは妊婦の希望に関わらないで提供されるタイプ、希望して選択するタイプがあると考えられ、それぞれの支援の在り方の検討が必要ではないか

⑤中長期的な視点に立った周産期医療提供体制のあり方は、他の診療科とも関わる地域の医療提供体制全体のバランスの中で捉える必要があり、今後別の検討の場において、本検討会の意見も踏まえて検討してはどうか

(以上、厚労省が公開しているこれまでの議論を踏まえた検討の方向性について,p3)

◾️座長でなくても疑問の松野氏発言

①から②の流れを見ると、厚労省の考えている方向が見えてくる。①で妊産婦が出産に際して特別な負担をしないように、出産育児一時金などの具体的な支援策を考えていくことを宣言。

その上で②で、その検討の前提を確認している。②は保険適用化によって周産期医療の確保に影響を与えないことを前提と断言。妊産婦の負担が減少するとしても、その結果、産科医療機関の閉鎖が続くようであれば、そのような方策は取らないと言っているのである。そして、これまで日本産婦人科医会(石渡勇会長)の前田津紀夫副会長らは、保険適用化されれば多くの産科医療機関が閉院に追い込まれるなど、甚大な影響が及ぶことを繰り返し主張してきた。そうなると、保険適用化推進派が保険適用しても産科医療機関に悪影響は及ぼさないという反証を出さない限り、保険適用化は具体的な検討材料とはならないのは明らか。

これはまさに当サイトが繰り返し報じてきた、閣議決定された2026年度を目途に保険適用化は見送られたということを可視化するものと言える(参照・分娩費用の保険適用化 26年度導入見送りへ、「国は理解」26年度見送り分娩費用の保険適用 など)。

この内容を受けて、前述の松野氏の「今後の検討・対応の方向性については、保険適用に向けて議論を進めていくものとして異論はございません。」という発言を聞けば、田邊座長でなくても(松野氏は資料の内容を理解しているのか?)と疑問に思うのは当然。田邊座長の天を仰ぐ表情にもそれなりの意味が見出せるように感じられる。

実は、松野氏の前に発言した保険適用化の最強硬派とも言える健康保険組合連合会会長代理の佐野氏は、上述の厚労省が出した資料「これまでの議論を踏まえた検討の方向性について」の「検討・対応の方向性」について以下のように発言した。

「ここで書いていただいている検討・対応の方向性についてはですね、異議はございません。ぜひ、この方向で検討を進めていただきたいと考えております。」と全面的に賛同している。これは一般人が聞くレベルでは、保険適用化を断念するという大きな方向転換をしたともとれる発言である。その直後、これまで佐野氏の発言を常に肯定し続けた松野氏は、佐野氏の発言の趣旨を直ちには理解できなかったのかもしれない。

◾️濱口欣也氏による注意喚起

この後に保険適用化に反対する立場から、日本医師会(松本吉郎会長)の濱口欣也常任理事が発言。上記①に関して注意を喚起する内容であった。

「『出産育児一時金の支給額の引き上げ後も、出産費用が年々上昇している現状を踏まえ、出産に係る平均的な標準費用を全て賄えるようにする』、この文言でございますけども、あたかも出産育児金の支給額引き上げに便乗して、出産費用の引き上げを行うというような書きぶりでございます。出産育児一時金の引き上げと時期は重複しますが、近年人件費等が高騰していることに対応しまして、人材流出を防ぐための賃金の引き上げ、あるいは医療安全を低下させるわけにはいかないわけでございます。そういった意味で物価高騰による状況に対応せざるを得ないため、出産費用に反映せざるを得ないというのが、ぜひ、ご理解いただきたいと思います。」

標準的な出産費用を全て賄えるように支給される出産育児一時金の上昇、それと時期を同じくして出産費用の上昇というイタチごっこような形になっているため、現金給付(一時金)ではなく現物給付(保険適用化)にしようというのが保険適用化を目指す人々の主張の1つである。

保険適用化が難しいとなれば、妊産婦の負担軽減のために現金給付の増加が具体的に考えられる。それを躊躇させるような保険適用化推進派の主張には根拠がないことを改めて主張しているものと考えられる。この時、田邊座長は何度か頷く様子を見せており、松野氏の発言時とはリアクションが異なるのは特徴的であった。

◾️70分で終えた理由は?

今回の検討会では、今後の方向性の部分について保険適用化を目指す佐野氏から全面的な賛同を得られたことは大きな変化と言える。これまで推進派と拒否派で全く意見が合わなかったものが、ようやく同一の方向性を見ることができるようになった。

120分の予定が70分で終えたのは、この日の検討会の最大の目的であったと言っていい、方向性に関する各構成員の支持の取り付けられたから、それ以上引っ張る予定はないということであったのかもしれない。