女性が父の衝撃 最高裁判決を考える(前)

松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵

最新記事 by 松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵 (全て見る)

- 24年後もサバイバー 中島瑞果(2)生き残るために - 2026年2月11日

- 24年後もサバイバー 中島瑞果(1)PTA会長”みずっち” - 2026年2月8日

- 文化人放送局が認否保留 著作権侵害訴訟始まる - 2026年1月25日

最高裁第二小法廷は21日、男性から性別変更をした女性が、変更前に凍結保存した精子を使って誕生した子との親子(父子)関係を認める判決を下した。これにより法的に女性の父親が誕生することとなった。この衝撃的な最高裁決定について前後編、2度に分けて考察する。前編の今回は、事案を時系列で追って見えてくるものを紹介する。

◾️女性が父親という決定

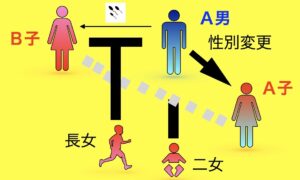

今回の事案を各メディアの報道をもとに簡単に説明する。生物学的に男性だったA男は精子を凍結保存し、それを利用してB子との間に長女を誕生させた。その後、A男は性別変更の審判を経て法的に女性(A子)となり、再度、凍結した精子を利用してB子との間に二女を誕生させた。

2人の子は戸籍上はともに父親欄は空欄となっており、女性となったA子が2人の子供の認知届を提出したが、不受理とされた。そこで2人の子が認知を求めて提訴、最高裁は最終的に(A子は)2人の子の認知を求めることができるとの判断を下した。

つまり、法的には女性のA子が父親として子を認知できる、女性が父親となることが認められたという意味で衝撃的な判決となった。

家族法が専門の上智大学の羽生香織教授は、今回の件が個別的な事案であるとことわりながらも「子が認知を求める対象である『父』について最高裁が法的性別を問わないとした点は着目すべきだ。…今後は、父は男性であり、母は女性であるという現行民法の前提を見直すべきか検討する必要性が出てくるのではないか。」とコメントしている(産経新聞 2024年6月22日付け23面「女性が父 子の福祉重視」から)。

女性が父親として認められる、戸籍の父親欄に女性が記載されるというのは酔狂な話に思える。それを最高裁が認めたというのであるから、(一体、日本はこの先どうなるのか)と思った人も少なくないのではないか。

◾️戸籍上空欄とされた父親欄

当該最高裁判決は過去の判例の流れからすれば一定程度の合理性はあり、こうした判断が下される可能性はあったと言うべき。その点は後編で論じるとして、まず、この事案がどのように推移してきたかを見てみよう。そうすると、新聞記事やテレビのニュースだけでは分からない面も見えてくるように思う。

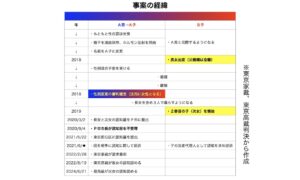

東京高裁判決令和4年8月19日(以下、高裁判決)と、東京家裁判決令和4年2月28日の解説記事(TKCローライブラリー・新判例解説Watch◆民法(家族法)No.134、以下、家裁判決)に事案の経緯が明らかにされているので、それを参考にする。

経緯をまとめたのが図1(事案の経緯)である。A男は性自認は女性であり、性交渉によって生殖ができないことから、2018年までに精子を凍結保存し、一方で、性別変更の審判を受けるためホルモン注射の治療を受け始め、さらに名前をA子に変更した。その間、A男とB子は交際するようになり、B子はA男の凍結保存された精子を利用して長女を産んだ。

ここで注目していただきたいのは、戸籍上、長女の父親欄が空欄とされたことである。その時点でA男はA子という名前であったが社会的性は男性であったから、長女を認知することは可能であった。ところが、その時は認知をしていない。その後、国に対して自らが認知をすることができる立場にあることの確認を求める訴えを提起しているが、子を認知したいのであれば、生まれた直後に認知していればよかったはず。それをしなかったのは、単に忘れただけではないことは間違いない。

その後、A男(A子)は性別適合手術を受けた。その上で「シングルマザーに対する社会の厳しい目から控訴人ら母(B子)を守るとともに、実際の社会生活における利便性などの理由から~控訴人ら母と婚姻をした。」(高裁判決から)とある。ところが、同じ年にすぐに離婚をしている。

そして2018年に性別変更の審判が確定し、かつてA男だったA子は法律上、女性となったのである。翌2019年にB子は凍結保存された精子を用いて二女を懐胎、おそらく2020年3月までに出産した(長女と同じく父親欄は空欄)。同年3月2日にB子の本籍地の市にA子が長女と二女の認知届を提出したが不受理とされ、最終的に2021年6月に長女と二女が母のB子を法定代理人としてA子に認知を求める訴えを提起し、A子は事実関係を争わず、自身も国に対して自身が認知届が受理される地位であることの確認訴訟を提起した。

一審の東京家裁は訴えを棄却。控訴審(東京高裁)では長女に関しては認知を認め、二女に関しては認められなかった。上告審では二女の認知も認められた。

◾️一見不合理に見える方法

これらの経緯をみると、A男(後のA子)は当初から女性となることを計画していていたが、同時に自らの遺伝子を持つ子の父親となることを目指していたことがうかがわれる。

2018年に長女が生まれた際に、なぜA男が認知しなかったのか、不思議な行為(不作為)である。凍結保存された精子を用いての出産であり、裁判ではDNA鑑定でA男が長女の父である確率は99.999999%とする鑑定意見が提出されている。生まれた時点で認知していれば、そのような面倒な父子関係の証明をする必要などなかった。

こうした面倒なことを敢えてしたのは、A男が性別変更の審判で女性になる強い思いがあり、その前に子の認知はできないからと考えるのが通常の思考である。つまり、審判を行うための条件「現に未成年の子がいないこと。」(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号)がネックとなったのは間違いない。

長女が生まれたのと同じ年にA男は性別変更の審判を受けて男性から女性へと変わっている。もし、長女を認知していたら審判は開かれなかったのであるから、認知をしなかったのは審判のためと思われる。その点を高裁判決は「…被控訴人(筆者註・A男=A子)は、控訴人長女の出生の事実は知っていたが、そのことを家庭裁判所に申告しないまま、特例法(筆者註・性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)3条に基づき、女性への性別の取扱いの変更の審判を受け、同審判は…確定した」と認定している。

同時に審判の前にA男(その時点では名前はA子)とB子は結婚しているが、「被控訴人は、性別の取り扱いの変更の審判を受けるためには『現に婚姻をしていないこと』が要件となっていることから…控訴人ら母(筆者註・B子)と離婚をした。」とされている。

B子がシングルマザーになることを避けるために結婚し、A男自身が性別を変更するために離婚。さらに、子を認知せず、未成年の子の存在を申告しなかったことで本来なら行われなかった審判が行われて目的を達成していることは、決して褒められた行為ではない。

◾️受け止め方は人それぞれ

自認する性が女性である男性が、願った通りに性別を変更し、さらに自身の遺伝子を持つ子を2人もうけて、その上で2人の子にその母を法定代理人として認知を求めさせたのが今回の事案である。

現在、A男はA子となって女性であるから、B子と婚姻はできない。しかし、2人の子は生物学的にも、法的にもA子とB子の子供という何とも複雑な関係になっている。

性同一性障害の人が婚姻する場合、一方が性別変更をした上で婚姻することになるから、生物学的には女性同士、もしくは男性同士の婚姻となる。生物学的に女性同士の婚姻であれば、2人の間の子を望む場合は、第三者から精子の提供を受けて法的にも女性の妻が懐胎し出産するのが普通。その場合、夫は嫡出推定(民法772条1項)で生まれてくる子供とは法的に親子関係が成立する。ただし、生物学的な繋がりはない。

ところが今回の事案では法的には女性同士のために婚姻はできないが、生物学的には父も母も子供と繋がるということになる。生物学的な繋がりのある子を持つために婚姻を犠牲にしたと言ってもいい。

前述したように、A男は自認する性は女性であったが、自分の精子を利用して自らの遺伝子を受け継ぐ子がほしいという考えも同時にあったと思われる。現行法において双方を叶えるためには、認められる可能性は低くても、上記のようなやり方しかない。性別変更の審判を経由しているのであるから、その段階で弁護士のアドバイスはあったと思われる。

法律を学んだ者からすれば釈然としない部分は残るが、現行法が性同一性障害の人の人権を十分に守れていないから、そのような手段しかないという側面もあり、それも止むなしという考え方もできる。受け止め方は人それぞれであろう。

後編では、凍結保存精子の使用や、父母の定め方に関する問題について考える。

(後編へつづく)