山岡泰輔投手オンラインカジノ 賭博罪の行方

松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵

最新記事 by 松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵 (全て見る)

- 24年後もサバイバー 中島瑞果(2)生き残るために - 2026年2月11日

- 24年後もサバイバー 中島瑞果(1)PTA会長”みずっち” - 2026年2月8日

- 文化人放送局が認否保留 著作権侵害訴訟始まる - 2026年1月25日

オリックス・バファローズの山岡泰輔投手(29)のオンラインカジノ利用は犯罪なのか? 同投手は過去にオンラインカジノを利用していたことを理由に、球団から当面の間、活動自粛を命じられた。賭け事が行われていたのであれば刑法の賭博罪に問われるはずであるが、活動自粛が命じられた理由はコンプライアンス違反の疑いという曖昧なものとなっている。本件においては「違法性の意識」という刑法上の大問題を孕んでおり、一概に犯罪が成立するとは言えない難しさがある。

◾️違法性の認識の有無

バファローズは21日午後10時から緊急記者会見を開き、山岡泰輔投手に対して活動自粛を命じたことを明らかにした。18日に同投手から事情聴取を行ったところ、「過去に海外でカジノのライセンスを取得しているサイトが運営するポーカーの大会に参加していたことを認めた」とされる。

その上で「(警察に)相談中の案件であり、違法性についても明確ではないため、(詳細な事実については)現時点では答えられない」としている(NHK・オリックス 山岡泰輔投手 オンラインカジノ利用で当面活動自粛)。

日本ではギャンブル、賭け事は刑法で禁止されている。

【刑法185条】

賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

仮に山岡投手が行ったポーカーの大会で、額が僅少ではないレベル等の金銭などが賭けられていた場合、すなわち一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまらない場合は賭博に相当するのは間違いない。ところが、球団では警察に相談し、しかも「違法性についても明確ではない」として活動自粛の理由をコンプライアンス違反にとどめた。山岡投手の行為について犯罪が成立する可能性を判断しかねる状況なので、プロ野球選手に相応しくない行為をしたという理由で活動を自粛させたというのが今回の発表の裏事情であろう。

球団が犯罪の成立を判断しかねている最大の理由は「違法性の認識の有無」にあると思われる。この点、同球団の後藤俊一広報宣伝部長は「本人に違法性の認識はなかったこと…を説明した。」という(日刊スポーツ電子版・【オリックス】山岡泰輔以外の選手の聞き取り終え、違反者はなし 山岡は単独でカジノ利用を説明)。

なお、競馬など公営ギャンブルは法令行為(刑法35条)であって違法性が阻却されるため、罪に問われることはない。

◾️違法性の認識とは何か

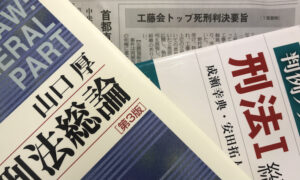

違法性の認識は、刑法の基本書では「違法性の意識」と表現されることが多いため、以後、本稿でもこれに従う。「違法性の意識」とは「自己の行為が法秩序違反として許されないこと(違法であること)を確定的にあるいは未必的に知っていること」(条解刑法第4版 前田雅英編集代表 弘文堂p161)であり、「行為者が実行行為を行うに当たり、それが違法であると認識していること、あるいは違法であると認識することができることが犯罪の成立要件判断においてどのような意味をもちうるのかについて、判例及び学説では争いがある。」(刑法総論第3版 山口厚 有斐閣 p264)ため、球団でも山岡投手の行為が犯罪であるかどうか、直ちに判断がつかないのは止むを得ない。警察に相談しているのはそのような事情によるものと思われる。

この点について、「判例は一貫して違法性の意識不要説を採用し、これが確定判例となっていた」(上記の条解刑法 p162)、「判例では、違法性の意識は犯罪の成立要件ではない、あるいは…違法性の意識不要説が伝統的に採られてきた」(上記の刑法総論同ページ)と説明されるように、最高裁は違法性の意識が欠如していたとしても犯罪は成立すると判断している。そうすると、山岡投手の場合も本人が「やってはいけないことだと知らなかった」と言ったとしても、賭博罪が成立するということになる。

しかし、ことはそう単純ではない。もし、最高裁の判断に盲従するなら、球団も「山岡投手は違法な行為を行った」と発表し、活動自粛を命ずるなどという中途半端なことはせずに、活動を停止させて捜査の行方を見守るなど刑法犯に問われることを前提に対処したはず。そうしなかったのは、裁判所の判断そのものが揺らいでいるからである。

◾️下級審で異なる判断

最高裁の判断にかかわらず、下級審では違法性の意識が欠ける場合に無罪とする判決が複数出されている。有名なのは「黒い雪事件」の東京高裁の判決(昭和44.9.17)である。これは映倫の審査を通った日活映画「黒い雪」が、わいせつ図画公然陳列罪で起訴されたという事案。映倫の審査を通ったということは、上映しても同罪に抵触することはないと考えるのが通常の思考であり、一審、二審とも無罪とした。

東京高裁は「被告人らにおいて、本件映画の上映もまた刑法上の猥褻性を有するものではなく、法律上許容されたものと信ずるにつき相当の理由があつたものというべきであり、…被告人らの犯意は阻却しないものとするのはまことに酷に失するものといわざるをえない。してみれば、被告人らは、本件所為につき、いずれも刑法第一七五条の罪の犯意を欠くものと解するのが相当である。」と判示した(東京高裁判決昭和44.9.17)。

これは「違法性の意識を欠いたことについて相当の理由があるときには、故意を認めることができず、犯罪の成立が阻却されるとする」(上記の刑法総論同ページ)ものといえる。下級審の判断にすぎず、上告されていたら最高裁が異なる判断を示した可能性は考えられるために前例としての価値はそれほど高くないが、こうした判断が続いたことに最高裁もそれなりに影響を受けているのも事実。

いわゆる「百円札模造事件」と呼ばれる事案は、当時流通していた百円札に似たサービス券を作成し、事前に警察に問い合わせて好意的な対応であったこと、取引銀行の支店長代理に銀行の帯封を巻いてもらったことなどから、違法ではないと考えていた飲食店オーナーが 、通貨及証券模造取締法違反で有罪となった。最高裁は「行為の違法性の意識を欠くにつき相当の理由があれば犯罪は成立しないとの見解の採否についての立ち入つた検討をまつまでもなく、本件各行為を有罪とした原判決の結論に誤りはない。」との判断を示した(最高裁決定昭和62.7.16)。

この「行為の違法性の意識を欠くにつき相当の理由があれば犯罪は成立しないとの見解の採否についての立ち入つた検討をまつまでもなく、」の部分が微妙なニュアンスを包含しており、「違法性の意識不要説を堅持してきたとされる最高裁の立場に変化の兆しが見られる…」(判例プラクティス刑法Ⅰ 成瀬幸典・安田拓人編 信山社 p278)、「違法性の意識の可能性必要説に対し好意的とも思われる態度を示した。」(上記の条解刑法 p162)と評価されている。

◾️講学上の問題と実務

このようなことから仮に山岡投手が賭博罪で起訴されても、同投手が違法性の意識がないことを主張した場合、無罪となる可能性は講学上は考え得る。

もちろん、それはまさに講学上の話であり、実際には警察庁がオンラインカジノを利用した賭博は犯罪であることをホームページ上で明記するなどしており(警察庁・オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!)、違法性の意識がないという主張は認められないことも十分に考えられる。

それ以前に警察が事件とするか、したとして検察官が起訴するかも未定の部分が大きい。それゆえ明確に見通すのは難しいが、犯罪として立件される可能性はあるものの諸状況を考慮すると、最終的に起訴には至らない可能性が高いと考えられる。

オンラインカジノは犯罪キャンペーンからお台場カジノ開業への伏線でしょうね。中居正広とフジテレビ騒動からオンラインカジノ摘発の流れ、どう考えても政治マターですね。陰謀論ですけど。