万博開幕で改めて思うEXPO’70のインパクト

松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵

最新記事 by 松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵 (全て見る)

- 24年後もサバイバー 中島瑞果(2)生き残るために - 2026年2月11日

- 24年後もサバイバー 中島瑞果(1)PTA会長”みずっち” - 2026年2月8日

- 文化人放送局が認否保留 著作権侵害訴訟始まる - 2026年1月25日

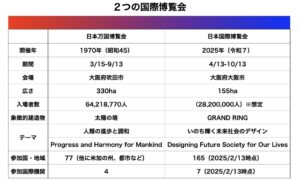

大阪・関西万博が13日、開幕した。大阪で行われる国際博覧会は1970年の日本万国博覧会以来55年ぶり。人気の会場には行列ができていると報じられるなど、それなりの賑わいを見せている。今回の万博開幕を迎えて改めて感じるのは昭和45年に開催されたEXPO’70の衝撃である。一定の年代以上の人には忘れられない思い出となっている、半世紀以上前の万博を振り返ってみよう。

◾️後の人気歌手の写真は@アメリカ館

大阪・関西万博は、184日間の会期でおよそ2820万人の人出を見込んでいる。1日平均で15万3000人程度の入場があるとの試算。それもまた、すさまじい数字ではあるが、EXPO’70はその遥か上を行った。最終的な入場者数は6421万8770人(万博記念公園 大阪万博・日本万国博覧会の概要)であった。そのうち外国人は約170万人(Wikipedia・日本万国博覧会)とされるため、日本人の入場者数は6250万人程度。当時の日本の総人口は1億372万60人(昭和45年国勢調査から)であるから、実に日本人の6割以上が訪れたことになる。

会期は183日であるから、1日の平均入場者数は34万人超。会場のスペース3.3平方kmで計算すると、その人口密度は約10万3000人となる。この数字は大体、東京ディズニーランド(約0.51平方km)の混雑が激しい時と同等の混み具合となる。満員のTDLの状態がその6倍以上の広さのスペースで半年以上続いたということになる。

筆者は当時、埼玉県北部の小学校に通っており、授業で先生が「万博に行った人は手を挙げて」と聞いたところ、クラスの半数以上が挙手したのをよく覚えている。当時、筆者の父は肝臓を患って長期入院しており、命も危ぶまれる状況であったため母は病院で付きっきりで看病していた。そのような時に家族で万博に行けるはずもなく、行ってきた友人の話を羨ましい思いで聞くだけであった。アメリカ館には月の石を見ようと長い行列ができており、とても入れないから他のパビリオンを回った話、中でも複数の友人から「みどり館」が非常に美しかったという話を聞き、「みどり館だけでいいから見たい、行きたい」と思ったことをよく覚えている。

ちなみに「みどり館」は三和銀行(現・三菱UFJ銀行)を中心とする企業連合が運営しており、「みどり」は当時の三和銀行のコーポレートカラーに由来するという。

また、同年3月31日に発生したよど号ハイジャック事件の時に機体に「EXPO’70」のマークがついていたのを記憶している人は少なくないと思う。機体についた平和の祭典のロゴと、過激な思想に染まったハイジャッカーとの対比が、子供心に強烈な印象として残っている。

1980年代になってから、宝島社の雑誌で1960年代生まれの我々を「万博世代と呼ぼう」という文章を目にした。我々にとっての原体験は万博であるという趣旨であったが、なるほどと思わされた。

昨年8月にBSテレ東の「武田鉄矢の昭和は輝いていた」という番組で「異邦人」(1979年)の大ヒットを飛ばした久保田早紀(現・久米小百合)さんが出演し、子供の頃に撮影した写真を見せた。それが宇宙飛行船をバックにした写真で、万博のアメリカ館で撮影したものであることはすぐに分かった。

久保田早紀さんは筆者の2学年上になるが、(彼女も”万博世代”だな)と、番組の関係のない部分で感心したものである(YouTubeチャンネル・昭和は輝いていた 2024/8/16 久米小百合(元・久保田早紀))。今でも視聴できるのでリンクの2:12あたりを見ていただきたい。

◾️EXPO’70が特別な存在の理由

このようにEXPO’70がまさに日本全国を熱狂させたのは、その時代背景にあると思う。当時は海外渡航の解禁(1963年4月)から7年しか経っておらず、海外旅行に行ける人はごく限られた層であった。当時の社会の中核を担っていた30~50代、大正末から昭和一桁生まれの世代は、戦争で海外に行ったことはあっても、旅行で海外に行った人などほとんどいなかったはず。したがって海外の事情を知る機会も乏しく、それに直に触れられる万博は夢のような場であったに違いない。

さらに1970年という年は終戦から25年しか経っていなかったこともEXPO’70を盛り上げた要素の1つであろう。万博の25年前は東京も大阪も空襲で焼け野原になっていた。それが高度経済成長を経て、四半世紀で焼け野原の土地に世界の人々を招く祭典を開催できたのであり、EXPO’70は豊かになった日本を実感するにはまたとない機会であった。

現在の2025年から25年前といえば2000年、シドニー五輪で高橋尚子選手が女子マラソンで金メダルを取った年である。1970年の25年前と2025年の25年前では、同じ四半世紀前でも超えられない壁がある。人々は時代の移り変わりをEXPO’70を通じて感じていたのかもしれない。

こうした事情を考えると、海外旅行が当たり前の時代になり、海外の事情もテレビだけでなくSNSで容易に窺い知ることができる時代には万博といえども1つのイベントに過ぎない。大阪・関西万博もEXPO’70の熱狂やそれに伴う圧倒的な影響力は期待出来ないのは当然のことである。

それはそれでいいのかもしれない。もともとEXPO’70の後の博覧会はパッとしないものが多かった。1975年(昭和50)の沖縄海洋博は事前の期待に反した結果に終わった。1985年(昭和60)国際科学技術博、1990年(平成2)国際花と緑の博覧会、2005年(平成17)愛知万博など、その開催を忘れてしまった博覧会もあるほど。その程度の認識が万博の位置付けと言っていいのではないか。

◾️経済面期待できないが5割超

民間の信用機関が企業を対象に実施したアンケートでは、大阪・関西万博が日本経済のプラス材料として期待できるとしたのは43.5%にすぎなかった。逆に期待できないは56.5%と過半数を超えている(帝国データバンク・「大阪・関西万博」に対する企業の期待度アンケート)。

この時代に万博というコンテンツが経済の起爆剤になると考える人は少ないと思われ、上記の結果もある程度、納得がいく。大阪・関西万博はEXPO’70と比較するのではなく、沖縄海洋博以後の日本で実施された博覧会の中でどのような位置付けになるかが問われていると考えるべきかもしれない。

そう考えれば、それほど悪くないイベント。EXPO’70ほどの熱狂は期待できなくても、多少なりとも日本経済を後押しして人々の記憶に残るイベントになればと思っている。

久保田早紀さんと言えば、声優でナレーターの久米明氏の息子さんで、THE SQUARE(現・T-SQUARE)やプリズムのキーボードを担当していた久米大作氏の奥様でしたね。

1985年に結婚をして、芸能界を引退されましたが、現在は本名の久米小百合名義で教会音楽家として活動しているそうです。

叔父さんも著名な方で、東京大学名誉教授の久保田淳氏だそうです。

久保田早紀さんは、ノーブルな感じでしたが、やはり由緒正しきご出身のようですね。芸能界で活躍している時から「ちょっと居場所が違うかな」みたいな感じは出していたように思います。

彼女の万博の写真は衝撃的でした。これぞ美少女という感じです。12歳の頃ということで彼女は5月11日の生まれ、バックの人が半袖のようなので、小6の夏休みに行ったのだろうなと。昭和45年夏といえば、僕が小学校で転校した頃です。地元の熊谷商業が甲子園に行って、平安高校と死闘を演じて13-12で勝ったのを見て喜んだ記憶があります。その頃、久保田早紀さんは万博へ、その9年後に異邦人で大ブレークという人生ですか。懐かしき昭和の時代。

無駄話ばかりで失礼しました。